환경, 협업, 소통: 작가와 작품보존, 아카이브의 연결고리 (2)

-

이상민

2025.01.23

-

- 0

미팅룸×경기창작캠퍼스_<미팅앤토크 2024>_작품보존편

ㅇ 진행 및 편집 : 조자현(미팅룸 작품보존 연구팀 디렉터)

ㅇ 보조 진행 : 지가은(미팅룸 아트아카이브 연구팀 디렉터)

ㅇ 참여 패널 : 양서윤(서울시립미술관 미술아카이브과 학예연구사)

유난이(리움미술관 보존연구실 실장)

임정은(리움미술관 교육연구실 책임연구원)

Q. 작가, 전문가들의 협업을 통해 아카이브의 수집과 구축도 중요하지만, 자료를 활용하여 연결의 연결고리를 이어나가는 점이 더욱 중요할 것 같다. 아카이브의 활용적인 측면에서 소장품과 연계하여 연구, 교육, 전시, 작품보존 등에 활용할 수 있는 지점은 무엇인가?

임정은 | 구술 채록 인터뷰 시 미술사적으로 연구자, 작품보존가, 연구자에게 도움이 되는 내용이 많다. 이런 귀한 자료를 잘 취합해서 출판물이라는 결과를 만들고 싶다. 또한 기증 자료를 정리하면서 외부와 소통할 수 있는 길을 만들기를 소망한다. 소장품과 연계하여 작가와의 인터뷰가 담긴 영상자료에서 중요한 내용을 많이 발굴했다. 예를 들어 인터뷰 중 원로작가 자신이 작품을 구축하는 방식을 알려주셨다. 권영우, 정상화, 윤형근 등 작가가 사용하는 재료와 기법적인 측면에서 소장품과 연계, 관람객을 위한 교육, 전시에 대한 아이디어를 구상해 보고 싶다.

조자현 | 이와 관련하여 해외 사례가 굉장히 많다. 예를 들어 오르세 미술관에서 약 10년 전, 구스타브 쿠르베의 작품 <화가의 아틀리에>(1855, 오르세 미술관 소장)의 보존 처리 부스를 공개적으로 전시장에 마련한 사례를 직접 본 적이 있다. 인상적이었던 점은 작가의 중요한 아카이브 자료를 활용하여 작품의 역사, 등장인물, 재료와 기법, 작품의 구축 방법을 패드로 배치하여 관람객의 큰 호응을 얻었으며 소장품, 아카이브, 전시, 교육을 모두 활용한 측면에서 좋은 사례로 남았다.

양서윤 | 미디어아트에 대한 아카이브 구축과 활용이 더 많이 이루어졌으면 좋겠다. 이를 위해 국내의 미디어아트 소장품과 관련된 구술 채록, 작가 자료 수집 등을 통하여 아카이브를 구축하는 노력이 많이 필요하다. 이를 통해 전시, 출판, 열람 서비스 등 아카이브 활용을 점차 확장할 수 있고 이를 연결하여 국내의 미디어아트 연구가 널리 활성화되기를 소망한다.

Q. 작품보존 분야에서는 보존 처리 전 최대한 많은 아카이브를 활용하려 노력한다. 예를 들어, 작가가 직접 생산한 일기, 작가 노트, 재료 영수증, 구술 채록 등이 대표적이다. 아카이브팀에서 작가를 대상으로 인터뷰할 때 필수적으로 수집해야 할 체크리스트가 있는가?

임정은 | ‘구술사 원로작가 프로젝트’를 시작할 때부터 매뉴얼이 있었다. 기본적인 배경이나 학교, 작업 활동을 시작한 계기, 작품의 주제, 작가의 의도, 작품 자체에 관련된 정보, 재료와 기법, 마지막으로 기증 목록까지 필수적인 항목을 검토하는 리스트가 있다.

양서윤 | 소장품의 기록 차원에서 수집 과정을 거쳐 반입 시점에서 작가의 인터뷰를 진행하게 된다. 이때 작품 제작의 의도, 작품 기법, 설치 매뉴얼 등 작품에 대한 기록을 남긴다. 또한 사진, 미디어아트, 설치미술의 경우 반입 단계에서 작가에게 ‘소장품 기록 검토 시트’ 작성을 요청한다. 이는 구체적인 작품 정보를 작가가 직접 작성하도록 하는 체크리스트이다. 예를 들어 사진의 경우에는 인화지의 종류, 카메라 종류 등 정보를 기록하도록 마련되어 있다.

이후 아카이브 구축 단계에서는 작가 인터뷰를 통해 기록의 생산 시점, 생산 의도, 순서 등 기록과 관련한 정보를 수집, 이를 기존 문헌과 교차 확인 작업을 통하여 기록의 원질서를 최대한 유지하고 정확하게 정보를 남기고자 노력한다.

Q. 아카이브의 구축과 활용적 측면에서 아카이브의 진수이자 정석인 카탈로그 레조네(Catalogue Raisonné)에 대해 이야기 나누고 싶다. 국내에서 카탈로그 레조네 사업에 대한 의견 부탁한다.

임정은 | 주요 도록 수집과 함께 자료 아카이브 다루고 있어 카탈로그 레조네만의 차별성은 잘 알고 있다. 중요하게 생각되는 점은 리움 소장품과 관련하여 게르하르트 리히터(Gerhard Richter)의 카탈로그 레조네를 위시하여 잘 만들어진 카탈로그 레조네를 미술관의 예산으로 정기적으로 수집하고 있으며 미술관에 많은 직원, 연구자들이 열람하여 잘 활용할 수 있도록 마련하는 것이다. 한편 국내에서 아직 카탈로그 레조네 사업이 정착되기 어려운 이유는 작품 진위 여부의 문제 등을 포함해서 앞서 언급하였듯이 작품에 따른 제작 연도, 제목의 표기가 제각기 달리 명시되어 있기 때문이라 생각한다. 개인적인 생각으로는 작가 재단에서 1차 작업을 선행하여 이를 검토, 통일하고 이후 국가적으로 카탈로그 레조네 사업을 도모하는 편이 좋을 것 같다.

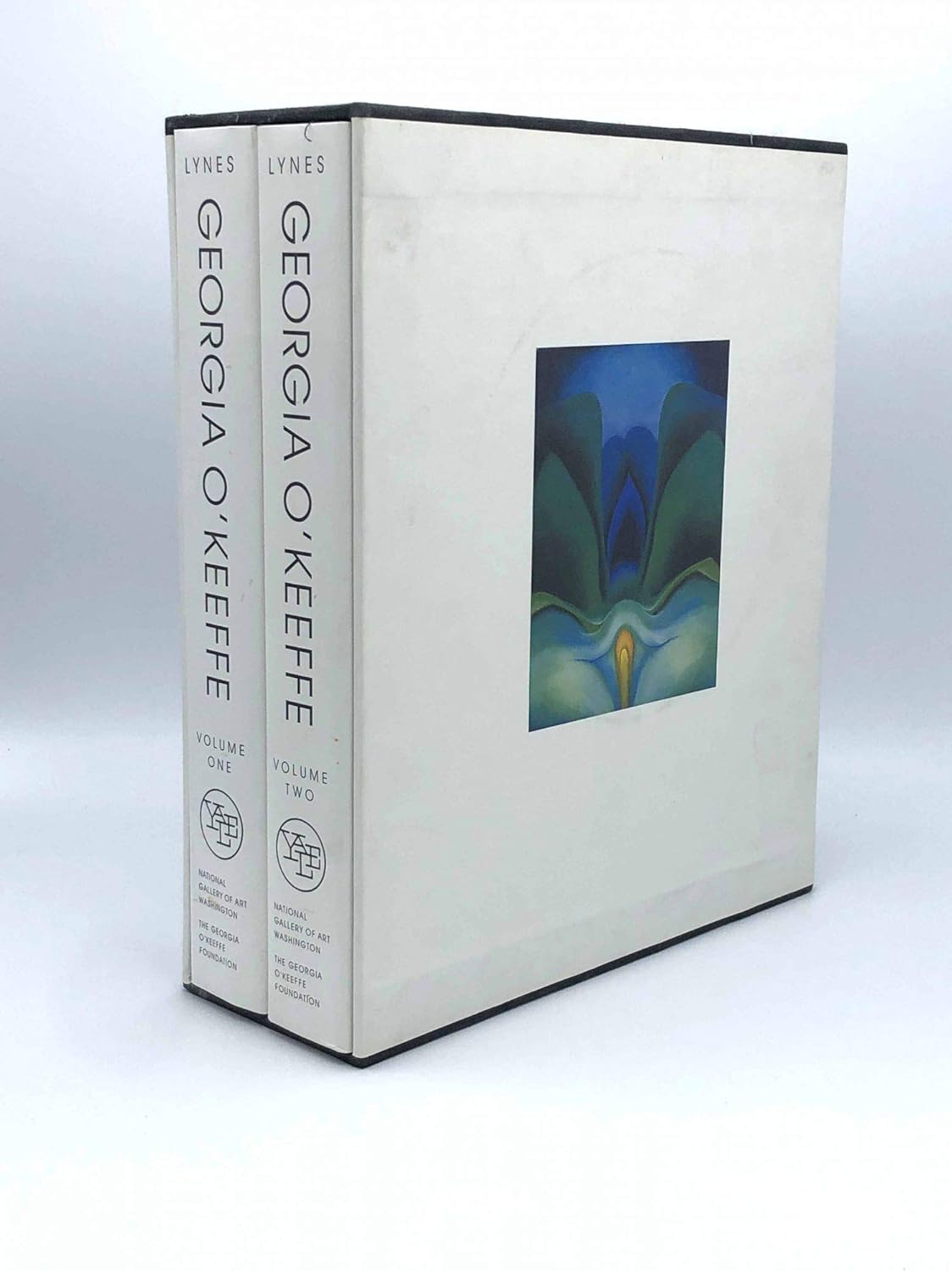

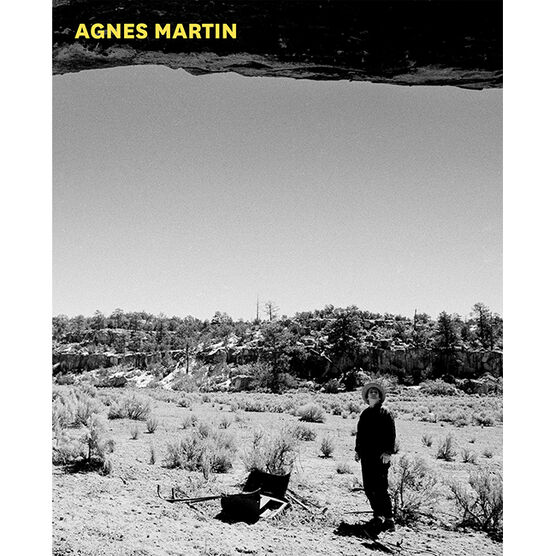

조지아 오키프(Georgia O′Keeffe)의 카탈로그 레조네와 아그네스 마틴(Agnes Martin)의 테이트 전시 도록

출처1. https://www.abebooks.co.uk/9780300081763/Georgia-O%E2%80%B2Keeffe-Catalogue-Raisonne-Raisonn%C3%A9-0300081766/plp

출처2. https://shop.tate.org.uk/agnes-martin-exhibition-book-paperback/16524.html

조자현 | 국외 사례에서 개인적으로 부러웠던 점은 카탈로그 레조네의 사업으로 ‘재료와 기법적인 측면’에서 작품보존가와 작품보존 과학자가 큰 부분을 참여하는 학예직과 공생하여 발전하고 있는 모습이었다. 조지아 오키프(Georgia O'Keeffe)의 카탈로그 레조네 사례의 경우 부록(Appendix)에 작품의 뒷면과 나무틀 사진까지 기재되어 작가가 사용한 나무틀의 종류, 캔버스의 종류를 뒷면에서 살펴볼 수 있는데 이는 가치 있는 자료로 활용될 수 있다.

한편 카탈로그 레조네는 아니지만 다른 사례로는 테이트 미술관에서 열린 아그네스 마틴(Agnes Martin) 전시 도록의 일부에서 전시 출품에 대한 재료와 기법연구를 테이트 미술관의 작품 보존가가 기술하였다. 이러한 사례들은 작품을 입체적으로 연구할 수 있다는 점에서 충분히 유용할 수 있다.

유난이 | 리움의 경우 근, 현대 소장품의 전시가 점점 줄어드는 추세여서 많은 작품이 보존 처리된 후 공개되고 있지 않다. 작품이 전시되고 널리 알려져야 연구가 시작되고 선순환이 이루어진다고 생각한다. 근래에 리움 아카이브 데이터베이스가 정리되어 공개 개시되었으니, 앞으로 점차 우리 소장품을 알릴 수 있는 기회가 생기지 않을까 기대한다. 구본웅, 이제창 등 1920-40년대 작품의 경우, 실제 보존 처리한 내용과 리움 아카이브 자료를 바탕으로 외부 연구자 팀과 공동 연구가 가능할 것이다. 보존과 학예의 양측면에서의 연구가 이루어진다면 이것이 모여서 카탈로그 레조네 사업의 기반이 될 수 있을 것이다.

임정은 | 미술사 교수팀과 워크숍을 하던 중 리움에 귀중한 자료들이 많은데, 이에 대한 완전체를 수집하는 것이 좋겠다는 조언을 받았다. 또한 여러 기관에 흩어져 있는 자료를 갖추고 활용하는 것이 중요하다 느꼈다. 기관과 기관의 협력과 공유가 중요시되는 시점이 온 것 같다.

유난이 | 또한 미술사 교수팀과 워크숍을 통해 놓치고 있었던 중요한 자료를 짚어보고 활용할 수 있는 방향성을 제시받게 되었다. 앞으로 지속적으로 연구자, 큐레이터, 아키비스트, 작품 보존가, 레지스트라와 협업과 소통이 필수적일 것 같다.

Q. 마지막으로 오늘 논의한 주제를 포함하여, 업계 종사자로서 느끼는 한계와 고민, 향후 나아갈 과제에 대한 의견과 조언 부탁한다.

임정은 | 문헌 정보학과에서 서지학을 전공했고, 박물관학을 복수전공 하였다. 이를 바탕으로 미술과 도서를 다 다룰 수 있게 됐다. 당시 문화정보학과의 정책과학대학원 안에서 교수님들이 주관하시는 기록관리학 과목에 미술관 종사자들이 실무과정을 이수하러 많이 오는 추세였다. 당시 이론은 이수하였으나 실무를 경험할 곳이 현실적으로 턱없이 부족하고 현 상황도 비슷하다. 또한 주로 학교에서는 역사 기록 관련으로 편중되어 미술 관련 아키비스트를 양성하는 전문학교가 부족한 것이 현실이다. 현재는 명지대학교, 한국외국어대학교, 이화여자대학교에 문헌정보과 안에 있는 것으로 안다. 아카이브의 중요성을 인식하고 학예팀처럼 인턴이나 실무 기회를 쌓을 수 있는 양성의 기회를 마련하는 것이 중요하다.

양서윤 | 대학원을 졸업하여도 아카이브 관련 실무를 쌓을 수 있는 기관이 부족하고 이에 따른 악순환으로 채용할 인력도 희소한 편이라 선순환되지 못하고 있다. 미술 아카이브에서 필수적으로 전공해야 할 분야는 미술사와 기록관리학이지만 두 가지를 전공하는 것도 현실적으로는 어려운 실정이다. 전문가를 지속적으로 양성할 수 있는 구조가 마련되어 양질의 인력을 양성하는 토대가 생기기를 바란다.

유난이 | 예방보존의 차원에서 작품보존팀에서는 작가를 만나 재료와 기법을 함께 고민하고 있다. 특히 작품 보존가에 필요한 정보는 재료의 출처와 정확한 명칭, 또한 작가의 작품이 훼손되었을 때 어떻게 보존 처리 하면 좋을지, 설치 매뉴얼, 액자 교체의 동의, 작가의 의도 등을 파악하여 최대한 존중하고 기록하려 애쓴다. 그러나 현실적으로 짧은 기회에 원하는 결정적인 정보를 얻기 어려워 여러 회차 만남을 통해 이루어진다. 이러한 노력을 바탕으로 자료를 재정리하고 목록화하여 중요한 아카이브가 잘 활용될 수 있도록 체계적인 관리가 필요하다. 또한 각 부서 간의 연동될 수 있는 환경과 프로토콜이 필요한 시점이다.

<미팅앤토크> 전경. 사진제공. 미팅룸

나가며

작가와 작품보존, 아카이브의 연결고리를 떠올리면 환경, 협업, 소통이라는 단어가 떠오른다. 이번 <미팅앤토크>에서 국내의 귀한 작가와 소중한 작품이 국내외에서 많이 연구되어 지속적으로 회자되기를 한마음, 한목소리로 대화를 이어갔다. 공공재인 미술작품을 지속가능한 연구와 보존될 수 있도록 이를 둘러싼 각 전문 분야의 포용적인 연대 의식을 갖게 된다면 새로운 지평의 가능성을 열 수 있을 것이라 기대한다.

경기창작캠퍼스에서는 지난 2024년 비입주형 레지던시 교류 프로그램으로 미팅룸과 <미팅앤토크>를 진행하였다.

본 연재는 미팅룸에서 진행한 <미팅앤토크>의 기획 연재 시리즈이다.

필자 조자현은 작품을 보존, 연구하는 제나아트컨서베이션의 대표이자 미팅룸 작품보존 연구팀 디렉터이다. 국내에서 예술학과, 영국에서 회화보존과를 석사 졸업했고, 런던의 테이트에서 연수했다. 현재 작품보존에 기반하여 상태조사 및 꾸리어링, 예방보존 컨설팅, 연재, 특강 등을 진행중이며 작품보존 분야의 올바른 인식을 알리는 것에 관심이 있다. 다수의 국내작가를 포함하여 데이비드 호크니(David Hockney), 루이즈 부르주아 (Louise Bourgeois), 알렉스 카츠(Alex Katz), 줄리언 오피(Julian Opie), 싸이 톰블리(Cy Twombly), 프랭크 스텔라(Frank Stella), 엘름그린 & 드라그셋(Elmgreen & Dragset) 등 다양한 현대미술 작가의 작품보존을 각 분야의 작품보존가들과 협업하여 테일러메이드로 진행하고 있다.